开云体育

AI时代的哲学变革 “人文学的‘危’‘机’与哲学新局面”上海中西与文化比较研究会第八届会员大会暨2025年学术年会顺利召开开云APP下载

开云体育[永久网址:363050.com]成立于2022年在中国,是华人市场最大的线上娱乐服务供应商而且是亚洲最大的在线娱乐博彩公司之一。包括开云、开云棋牌、开云彩票、开云电竞、开云电子、全球各地赛事、动画直播、视频直播等服务。开云体育,开云体育官方,开云app下载,开云体育靠谱吗,开云官网,欢迎注册体验!2025年11月12日,上海中西哲学与文化比较研究会第八届会员大会暨2025年学术年会在华东师范大学普陀校区顺利召开。

上海中西哲学与文化比较研究会第八届会员大会选举产生了新一届理事(35人)和新一届监事(3人)。随后举行第一届监事会,选举华东师范大学哲学系惠春寿副教授担任监事长。第八届第一次理事会选举产生了新的领导班子。华东师范大学哲学系郁振华教授担任会长,上海师范大学哲学系樊志辉教授、上海交通大学哲学系杜保瑞教授、复旦大学哲学学院院长张双利教授、同济大学哲学系陈徽教授、华东师范大学哲学系刘梁剑教授、华东师范大学哲学系主任朱承教授、上海社会科学院哲学研究所赵司空研究员、上海大学哲学系主任刘小涛教授担任副会长,华东师范大学哲学系刘梁剑教授担任秘书长。

第七届会长童世骏教授回顾了中西哲学与文化比较研究会的历史,指出近40年来依托改革开放,学会既是上海学界国际学术交流的重要平台,也让老中青学者各有所获。他建议,研究会可将学术研究与交流的范围从中西拓展到东西,将印度哲学等等也纳入视野。第八届会长郁振华教授分享了三点想法:一是继往开来,接过学术接力棒,扛起历史责任;二是秉持“大哲学”理念,打破二级学科局限,推动哲学与文史、AI 等领域的跨学科交流;三是坚持世界哲学的视野,积极介入“世界性百家争鸣”,展开高水平国际学术交流。

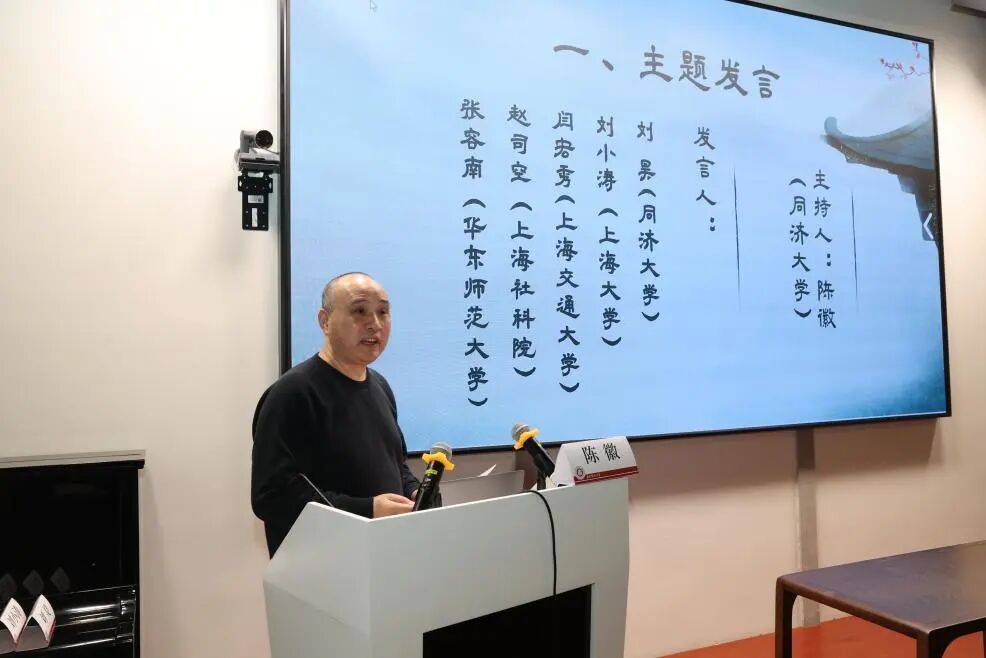

换届之后举行了中西哲学与文化比较研究会2025学术年会。本次年会围绕“人文学的‘危’‘机’与哲学新局面”展开“主题发言”和“圆桌讨论”,分别由上海中西哲学与文化比较研究会副会长、同济大学教授陈徽与上海中西哲学与文化比较研究会副会长、华东师范大学教授朱承主持。

上海中西哲学与文化比较研究会监事、同济大学刘昊助理教授发言的题目为“开源大模型OCR技术与文本阅读的未来”。他介绍了DeepSeek-OCR技术通过把文本转成图像再压缩,模拟“读图而非读字”的人类阅读模式,极大降低了算力成本,并能实现“理解整页内容再复述出来”。然而,这种高效阅读对人文学科带来极大挑战,可能导致学生阅读能力下滑和“远读”。他援引朱子读书法进行反思,指出AI或可“熟读”,但难以达到“精思”,更无法帮助人解决修身、成德问题。他总结,“人机共读”的未来人依旧占据主导地位,带着“灵魂”的阅读仍不可替代。

上海中西哲学与文化比较研究会副会长、上海大学刘小涛教授围绕“为什么需要动物哲学?”展开论述。他指出,“动物哲学”一词可恰当囊括动物行为、动物心灵、动物认知等相关的哲学讨论。从研究现状看,西方相关经验研究与哲学讨论积累颇丰,学者通过研究发现动物具备推理、文化行为等能力;我国传统哲学则多强调人与动物的区别,相关领域发展较为滞后。他指出, “动物哲学” 有两重涵义。谦逊层面是 “关于动物的哲学研究”,聚焦科学难答的动物哲学问题;进取层面则是作为研究进路,主张哲学家参照动物研究成果评估理论。他强调,在我国自然环境持续向好的背景下,提高社会对动物的认识水平,发展动物哲学并推向纵深,是当前一项紧迫的理智任务。

上海交通大学闫宏秀教授就“哲学何以解码价值对齐?”这一问题展开论述。她强调,随着人工智能技术发展进入关键期,机器学习已不仅是技术问题,更深度涉及人类问题,哲学可以从基于概念厘清解码价值对齐的意涵、基于哲学使命、基于具体哲学范畴对某价值对齐技术四个方面解码价值对齐。事实上,“价值对齐”就是应确保人工智能追求与人类价值观相匹配的目标,确保AI以对人类和社会有益的方式行事,不对人类的价值和权利造成干扰和伤害。这意味着我们需要立足人与技术共融视角,守护“人之为人”的本质。当前,价值对齐面临诸多现实挑战,存在欺骗性对齐、幻觉等问题,信任已经成为“安全的致命弱点”。她提出,哲学需通过跨学科协同,为应对AI欺骗、实现价值对齐提供理论框架与实践指引,助力规范技术发展方向。

上海中西哲学与文化比较研究会副会长、上海社会科学院赵司空研究员围绕人文学科危机与转型路径展开论述。她指出,人文学科曾因资金支持等因素繁荣,如今却面临学科萎缩、资金收回的危机,西方多国已出现文科基金缩减、“低价值”人文课程遭反对的现象,评估标准更偏向毕业生薪资等可量化指标。为应对危机,数字人文等交叉学科应运而生。国内目前已有多所高校设立数字人文专业,不同院校各具特色,主要聚焦文化资源数字化转化、语言信息处理等方向,相关院校还组建了数字人文专业发展联盟。她强调,当前数字人文尚未触及人文学科的内在特质,而生成式人工智能的兴起则带来新挑战与思考。例如,过早接触可能影响智力发育;意识数字化、数字永生等概念对人的生死观构成冲击。面对这一非同寻常的时代,需以全新视角应对人文学科的发展与挑战。

华东师范大学哲学系张容南教授发言的题目为“人工智能时代的人类尊严”。张老师指出,当AI在理性、自律等能力上超越人类,西方传统以“能力优越性”为基础的尊严观便可能失去支点。为此,她构建了“具身性尊严”理论,主张尊严并非仅源于可比较的能力优势,而是根植于人类作为具身存在的独特性,即人的脆弱性与易受伤害性。张老师进一步分析了AI如何通过程序性侵害、关系性贬低、依赖性物化三重路径削弱人类尊严。为应对这些挑战,她构建了包含人类主导权、数据自决、响应脆弱性等七项原则的尊严评估机制,明确AI应“补充而非替代”人类,关键场景需保留人类复核节点。制度层面还应实现跨学科伦理评估、伦理与法律约束等真实落地。如此,才能推动构建一个人机共生、尊重人类尊严的未来。

上海中西哲学与文化比较研究会会长、华东师范大学哲学系教授郁振华作大会总结。郁老师指出,当前人文学的处境不太妙,到处是唱衰的声音,人文学者应该直面挑战,阐明人文学的本性和精义。人文学的特异之处是开辟一个价值界,真理、正义、自由、善、美、仁爱、慈悲等是人类基本价值;立足价值,捍卫人的尊严,是人文学的使命。这样的学问对人而言是不可或缺的,应该大力发展,而不是轻忽挤兑。当下,人与动物的边界以及人与机器的边界都是值得关注的重要议题,诸位学者的报告围绕这些议题展开,既体现了对时代精神的敏感,也有望为哲学研究带来概念突破与理论进步,同时为理解人类自身及其所处的世界提供更开阔的视野。

2025-11-20

2025-11-20 浏览次数:

次

浏览次数:

次 返回列表

返回列表